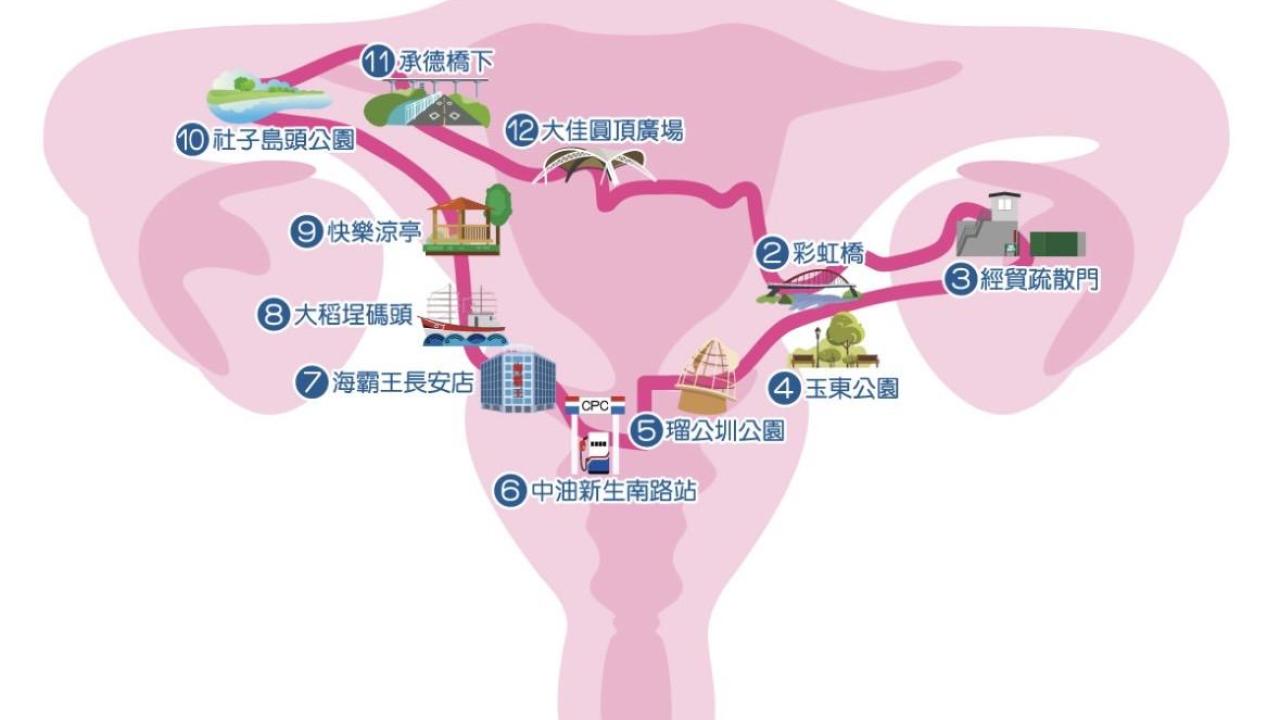

台灣子宮內膜異位症學會、勵馨基金會和台灣拜耳攜手倡議,舉辦「經痛騎士,打破歧視」公益騎行,響應每年三月為關注子宮內膜異位而舉行的全球運動,眾人在台北騎行子宮形狀的路線,從大佳河濱公園出發,循著彩虹橋、瑠公圳公園、大稻埕碼頭、社子島頭公園、承德橋等繞城一圈,總長60公里,以實際行動為女性挺身,呼籲大眾更了解、認識女性經痛,給予更多同理和包容。

為月經平權而騎!「經痛騎士」循「台北子宮地圖」打破經痛歧視

「女性的經痛到底有多痛?」、「為了經痛而請假會不會太公主病?不能忍一下嗎?」事實上,經痛不只是一種「感覺」,還有可能是一種「病症」。女性在不同人生階段中,多多少少都會面臨經痛帶來的影響,但在大眾對於女性生理知識不足的情況下,女性往往只能忍痛不中斷工作,有時還必須忍受旁人的指指點點。

「經痛」這個名詞,很多人都不陌生;但經痛帶來的歧視,卻長久無聲無息的存在於我們的社會中。台灣社會亟需不同的角色來關注經痛議題,從不同面向推動月經平權。

不忽視經痛!勇敢尋求專業協助

活動共同發起人、台灣子宮內膜異位症學會理事長吳孟興表示,有72%女性都有經痛困擾,醫界近年來越來越重視經痛議題,因為有些經痛是自然的生理現象,但有些經痛與婦科疾病相關,需要及早治療。倘若女性被教導「經痛不能說、要隱忍」,就易錯過早期診斷的機會。根據國外研究指出,有經痛且需要治療的女性,平均延遲治療長達7年,無形中增加了許多健康風險。

「希望能透過這個活動為女性發聲,讓女性意識到:經痛不是忍一忍就好,經痛是可以尋求婦產科醫師專業協助的。」

公益騎行:經痛無聲,為自己挺身

勵馨基金會副執行長王淑芬表示,社會上對於女性月經存在許多的偏見和污名,被視為「不潔」的象徵,對於經痛也有許多不理解,甚至不諒解,擔心說出經痛會是示弱或被歧視。王淑芬鼓勵大眾,「打破歧視,讓經痛可以被說出來。」希望我們的社會能夠正常看待月經,認識經痛,甚至要翻轉將月經視為一種榮耀,女性特有的禮物,而經痛有可能是疾病所產生,需要面對處理它。

友善職場,創造自在討論月經的環境

「如果你今天經痛不舒服,你敢和主管請假嗎?」這問題,對台灣拜耳的同仁來說,不是問題。

全方位實踐性別友善職場的台灣拜耳,女性員工比例超過6成,是深受大眾和同仁肯定的友善性別職場。本次公益騎行活動共吸引近50名員工主動參與,且男性佔了大半,台灣拜耳認為「消除經痛歧視」的觀念已深植同仁心裡,並獲得認可和支持。

台灣拜耳總裁楊玉蘭表示,女性健康是拜耳持續關注的議題,從初經少女到更年期婦女的健康,都是拜耳所關心的面向,期盼能創造一個自在討論月經的環境,帶領社會溫柔的回應女性的隱性需求。

透過企業內部不間斷的宣導和行動,主要目的是希望男女同仁都對經痛有正確認知和共識,並鼓勵女性員工若身體有狀況,就去就醫檢查,達到預防勝於治療的作用。

照顧女性健康 捲動性別平權浪潮改變社會

拜耳西藥事業部亞太區企業溝通總監李素娥,也是Bayer For Her亞太區活動召集人之一,她表示台灣是拜耳在亞太區推動女性議題的第二個國家,過去拜耳曾在泰國倡議避孕的議題,今年則由台灣接棒,以「經痛」為主題,希望Bayer For Her的精神遍地開花,女性能夠自由無懼地談論自己的身體狀況。

據亞太區職場的性別平等情況調查(Sasakawa Peace Foundation),在澳洲、紐西蘭、日本、香港、新加坡這些地區,女性不論在決策權還是薪資結構上,多處於不利的地位,所以倡議性別友善職場、性別平權刻不容緩,讓女性在職場上也能自信地展現自我。

反觀台灣,經濟部2020年度中小企業白皮書統計,台灣中小企業主有將近四成為女性,已高於全球平均,顯見女性在就業市場中扮演重要的角色,因此台灣社會更須關注女性的身心健康。台灣拜耳則實踐社會參與,積極與台灣子宮內膜異位症學會、勵馨基金會合作,從月經的議題開始,關心女性健康,並將此觀念擴散至社會大眾。

「經痛騎士」就是替女性挺身、銜接社會對話的最佳橋樑,一列列的車隊穿梭在台北,將台北點綴得更繽紛有溫度;一步步消弭人們對經痛的歧視與誤解,帶著社會往平權的理想更靠近了一點。

關於拜耳

拜耳是一間核心競爭力在於醫療保健與農業領域的全球性生命科學企業。我們的產品與服務透過克服全球人口增加和老齡化所帶來的挑戰來為造福人群而設計。集團更以創新、成長與高獲利力來創造價值作為目標。拜耳致力於遵守永續發展的原則,拜耳的品牌代表著信任、可靠與高品質。在2022財務年度中,集團旗下共有約101,000位員工,營業額為507億歐元,研發支出為62億歐元。更多資料,請至 www.bayer.com.tw

前站性聲明

本新聞稿可能含有拜耳管理階層基於當前假設與預測所做出的前瞻性聲明。各種已知及未知的風險、不確定性和其它因素均可能導致公司未來的實際結果、財務狀況、發展或業績與此處提供的預測產生重大出入。這些因素包括拜耳官網 www.bayer.com 上拜耳公開報告中所討論的因素。若上述前瞻性聲明未及時更新,或與未來事件或發展有所出入,本公司將不承擔任何責任。